イマイチ使い道が定まっていなかった Raspberry Pi zero W に 10.1inch のモニターをつなげて画像を表示させてみた。簡単にはいかなかったのです。毎度、私のスキル不足が原因です。

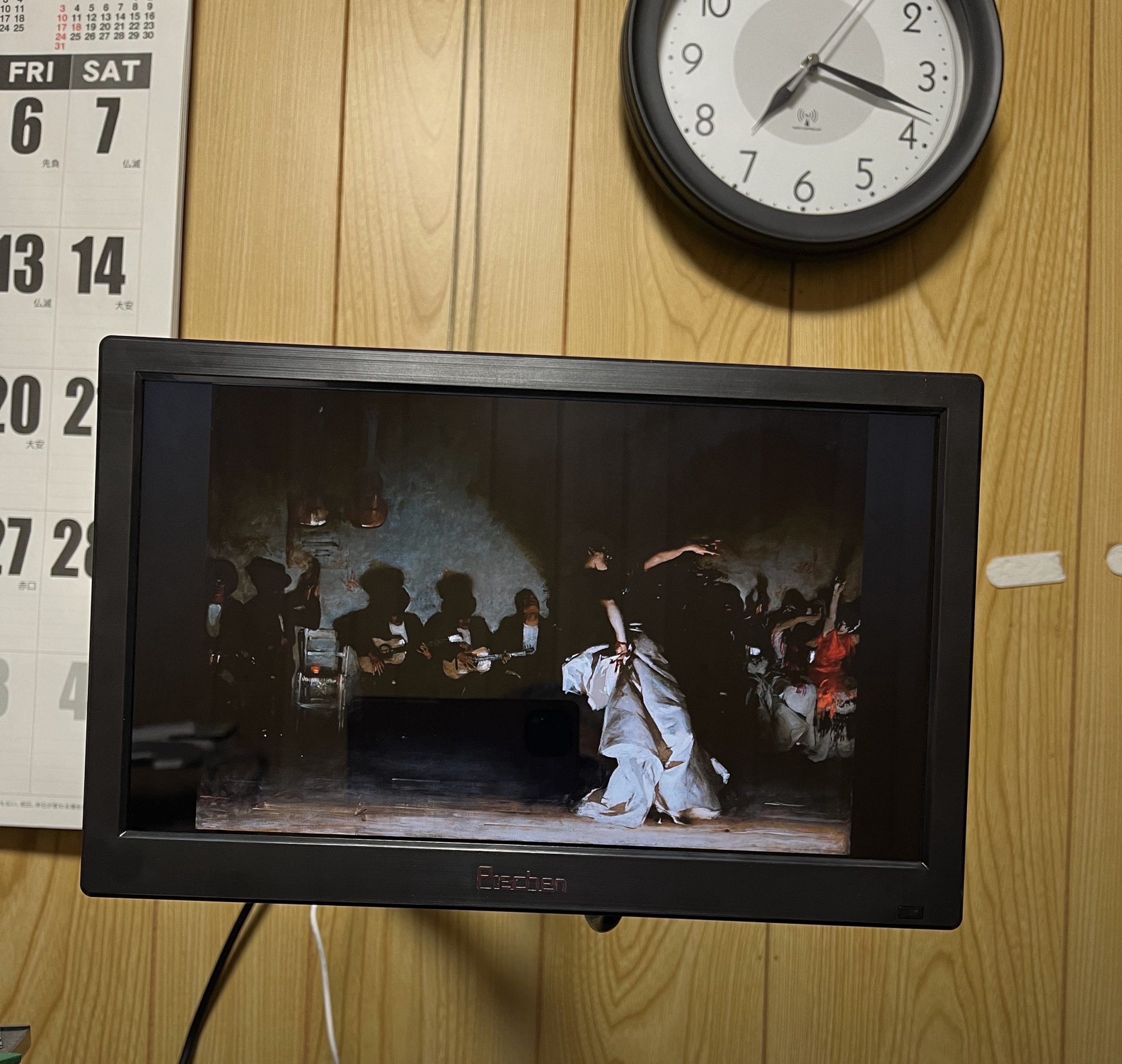

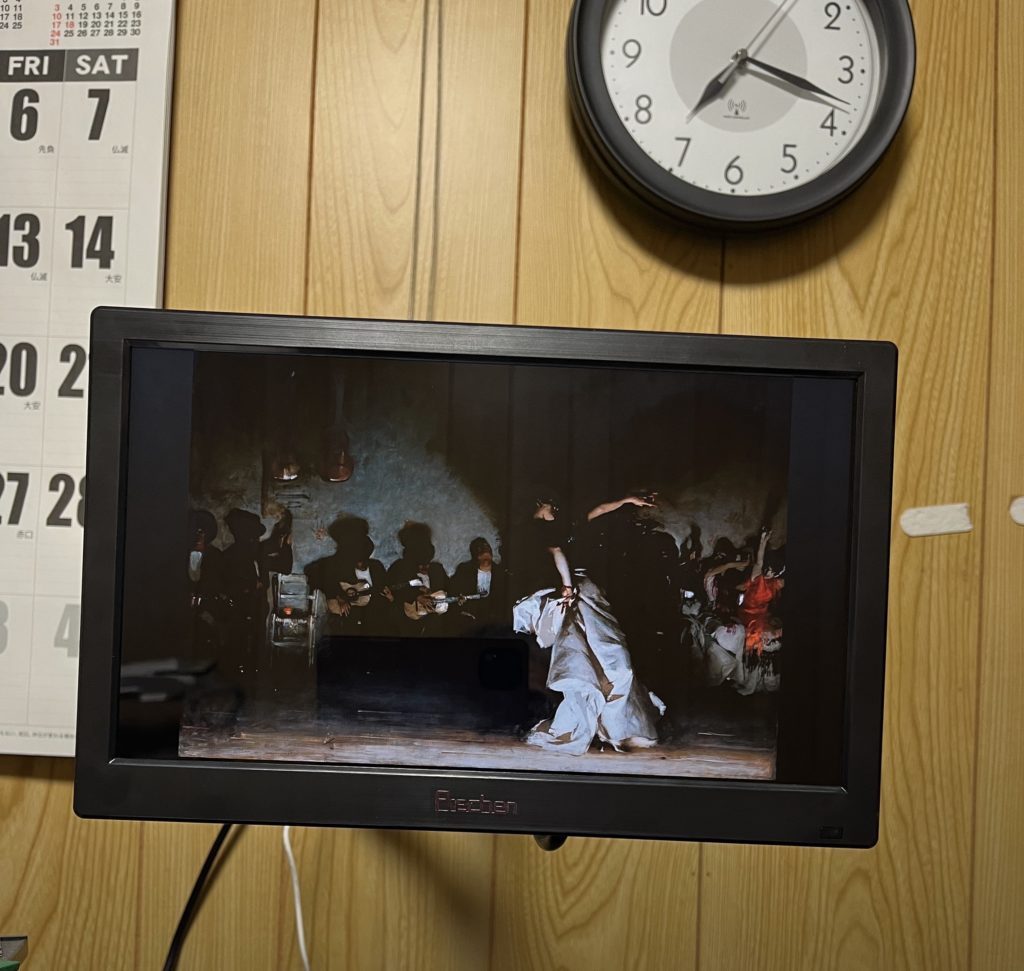

モニターをつなげて名画をシャッフル表示させています

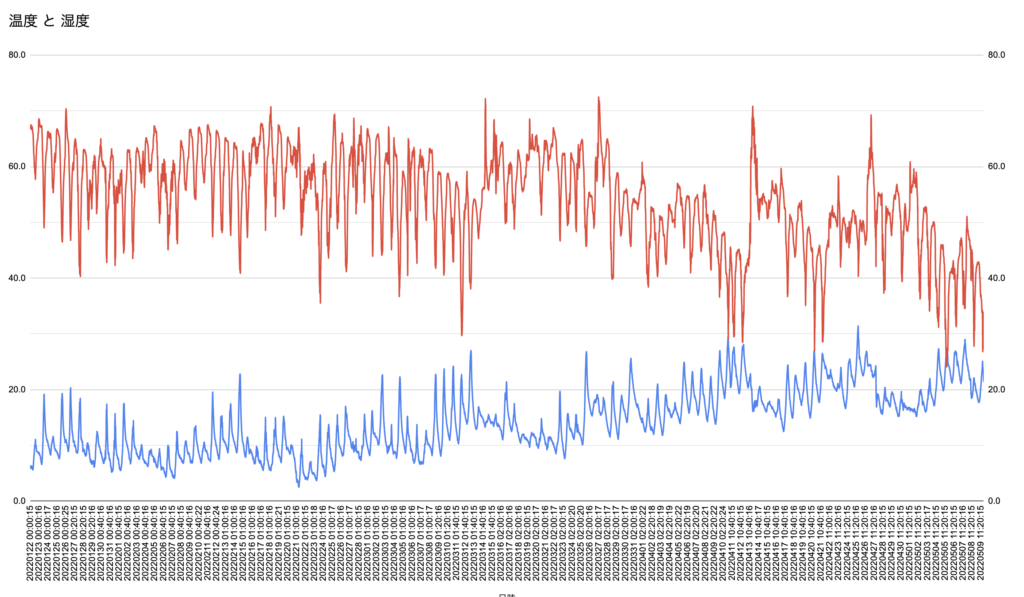

もともと Raspberry Pi zero を 3 台所有していたんですね。出る出る詐欺 ( ではないが ) の zero2 ではなく、 Raspberry Pi zero です。 1 台は、 7inch のモニターをつなげて女の子の画像を表示させています。もう一台は温湿度センサーをつなげて、 Google スプレッドシートにデータを転送。グラフを作らせています。

そしてもう 1 台。 7inch のモニターをつなげているのと同じようなプログラムで今度は 10.1inch のモニターをつなげて名画といわれる絵画を表示させてインテリジェンスを自分自身アピールしようと思ったのです。

画像データは、

こちらを利用しています。定価 1 万円超えてるんですね。初めて知りました。 Just ショップ (JustSystem のオンラインショップです ) で 3 千円弱で購入しました。ハンドリングがよろしくありませんが、 606 点の画像データが手に入ります。 1 万円オーバーだったら購入してませんでしたが、 3 千円弱ならよい買い物だったと思ってます。

なぜかうまくいかない

HDMI モニターなので、解像度の違いはあるもののそれほど違いはないだろうと思っていたのですが、なぜだか色々とうまくいきませんでした。

モニターの回転ができない

横長の画像であればこのモニターはうまいこと表示してくれます。上のサンプル画像でも横組なんでうまく入ってくれていますが、当初モニターを縦位置で使おうと思っていました。 Raspberry Pi の場合、 /boot/config.txt に display_rotate=1 の書込みをすれば、 90 度回転してくれるはずです。

ところがうまくいきません。ちゃんと書き込まれているのに、画面が回転してくれないんです。 display_hdmi_rotate / display_led_rotate という解説もあったので、やってみましたが全く回転してくれません。縦位置で使うべく位置決めしたので、横位置だと少し見上げるような位置になってしまうんですよね。

壁に穴を開けてモニターアームを固定しているので、たくさん穴を開けるのはちょっとためらってしまうのです。致し方ないので、モニターの回転は諦めて少し見上げる位置での表示にしています。

起動時に Python スクリプトが起動しない

「 Raspberry Pi でプログラムを自動起動する 5 種類の方法を比較・解説 - Qiita 」この辺を参照してやってみたんですが、どの方法でも全く起動してくれない。いや、以前 7inch のモニターの方でやって実際にできているんですよ。しかし、忘れてしまっています。何というか困ったものです。

スクリプトは Python で作ってあります。で、スクリプトそのものは実行可能です。しかし、起動時に自動起動してくれない。なんでなんでしょうね。結局 7inch バージョンをあちこち突っつき回しまして、

[Desktop Entry]

Exec=lxterminal -e "/home/kaizawa/slide_show.py"

Type=Applicationこれで起動しました。上で参照した「 5 種類の方法」のどれでもないんです。どこからこれを引っ張り出してきたのか不明です。しかし、何とか起動させることに成功しました。これはまぁ、よしとしましょう。

HDMI 経由で BGM を鳴らす

Linux で音を鳴らすのは初めてなので、色々検索しましたよ。 Raspberry Pi の場合、 HDMI モニターをつないでいるときはそれがデフォルトになっているということでしたが、音が出ません。ググってみると raspi-config で切替ができる旨の記述を見つけました。やってみるとなるほど再生されました。私いじってたんですかね。

HDMI 経由の音は、音楽を聴くには力不足ですが、 BGM として環境音を鳴らすことは必要十分です。その手の音響データは、そちこちに点在していますから検索してみればいいのが見つかると思います。思いますが、どうやって鳴らそうかと思案しています。というのも、 Raspberry Pi に限らず、マルチユーザーシステムなら ssh でログインしてそこから音楽データにアクセスすれば音は出ます。出ますが、自動ではないですよね。自動で鳴らしたい。ここは思案のしどころでしょうかね。

そんなこんなで 80 点ほどの画像データで運用開始しています

BGM の件はひとまず置いておいて、 DVD のデータから 80 点ほどを選択して実際に運用し始めています。およそ 60 秒で画像が切り替わるようにしてあります。もう少し長い方がいいかな。まぁその辺はパラメータで変えられるようにしてあるので、適当な数値を見つけてみようと思っています。

ということで、簡単な画像表示システムの紹介でした。

投稿者プロフィール

最新の投稿

ノン・カテゴリ2024年7月21日Kindle 世代交代

ノン・カテゴリ2024年7月21日Kindle 世代交代 Linux2024年7月7日convert → magick

Linux2024年7月7日convert → magick Mac2024年7月6日消えてしまった ATOK を再び出す方法

Mac2024年7月6日消えてしまった ATOK を再び出す方法 Tech2024年7月3日新しいルーターで様子見

Tech2024年7月3日新しいルーターで様子見